ENTREVISTA A JAVIER

Pregunta: Cuéntanos tu trayectoria intelectual. ¿Cómo te vino la afición por la biología en general y por los líquenes en particular?

Respuesta: Ya desde pequeño le decía a mis padres que quería ser biólogo. Me gustaban los pájaros, los hongos, plantas, etc. y los mejores momentos eran los domingos que íbamos al campo. En mi juventud me dediqué a jugar a baloncesto y estudié biología. Acabé mi tesis doctoral en 1989. Me interesé por los líquenes por la sencilla razón de que nadie se dedicaba a ello en Pamplona. Estuve dando clases de botánica en la universidad durante algunos años e hice algunas publicaciones. Cuando comencé a trabajar en un instituto seguí con el tema gracias a que me monté un pequeño laboratorio en casa con su microscopio, lupa binocular, bibliografía, etc. Y ahí sigo recolectando y estudiando líquenes.

P: ¿Tu campo de investigación ha ido especializándose o ampliándose?

R: Al principio estudié los líquenes de Navarra, luego los del norte de España, más tarde los de las Islas Canarias, porque quería dar el salto a los trópicos, donde hay una flora muy especial. Conseguí ir tres veces a las selvas panameñas con el Jardín Botánico de Madrid. Casualmente conocí a un profesor que se interesaba por los hongos que viven en los líquenes y me interesé por ellos. Estos tienen más biodiversidad en zonas frías de montaña, por ello me planteé ir a los Andes. Empecé por Colombia (donde escribí otro libro describiendo más de 40 especies desconocidas), seguí por Ecuador y a los volcanes mejicanos. Pero yo quería ir más al sur, y en colaboración con la Universidad Complutense y con la ayuda del proyecto Español Antártico, que está bien dotado económicamente, nos fuimos para Chile, y publicamos el libro.

P: ¿Es una investigación individual o colectiva?

R: Las expediciones son multidisciplinares y divididos en subproyectos y cada grupo estudia el tema que domina. En el ámbito de la taxonomía de líquenes sólo íbamos 5 personas, pero el libro de los hongos de Navarino lo firmamos sólo dos investigadores.

P: ¿Por qué la isla Navarino? ¿Tiene algo especial?

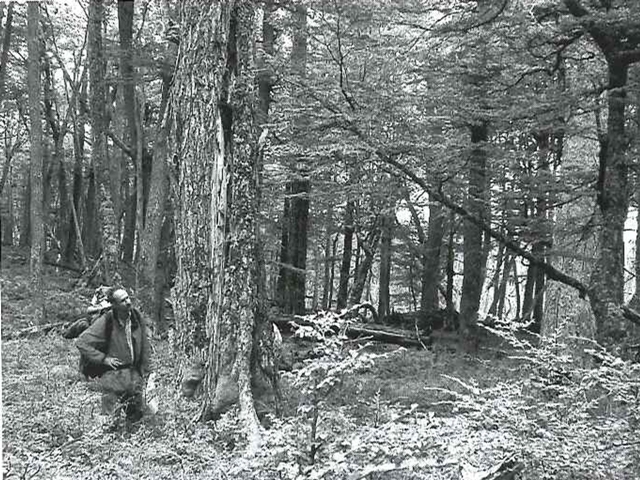

R: Sí. Por una parte tiene zonas completamente vírgenes: bosques de hayas australes maravillosos y una cordillera de cumbres rocosas que tienen un hábitat similar al antártico y, por otra, tiene una base muy útil en la capital (Puerto Williams) de unos 2.300 habitantes, que tiene una infraestructura muy útil, por ejemplo, para montar un laboratorio y distintos sistemas de medición que teníamos que colocar. Para ello necesitábamos gente que viviese allí. La base se llama Omora, que es el nombre del colibrí más austral en lengua Yámana.

P: La isla Navarino está en la ruta del Beagle que realizó Darwin antes de formular su teoría de la evolución. ¿Qué admiras de Darwin?

R: Hay que reconocer que Darwin ha sido el mayor naturalista, el mayor biólogo de la historia, en segundo de bachiller (actual) me leí “el origen de las especies” y me quedé muy impresionado de su conocimiento de todo tipo de seres vivos y de su manera de transmitirlos. Se imaginaba el impacto que su teoría iba a tener en una sociedad como la inglesa y tenía pánico a la polémica. Por ejemplo, no quiso promocionar su libro, asunto que dejó en manos de sus seguidores, y seguramente ni siquiera lo hubiese publicado si otro biólogo que investigaba en Indonesia, Wallace, no le hubiese mandado un trabajo que concluía los mismos hechos evolutivos. Ambos científicos son un ejemplo admirable de caballerosidad y honradez, características éstas no siempre presentes en el ámbito científico. Además no se puede obviar que Darwin era un grandísimo escritor y divulgador, nada que ver con muchos de los actuales. Ah! Y su libro del viaje alrededor del mundo es maravilloso, pese a que lo escribió cuando cumplía 30 años..

P: Cuéntanos algo sobre la relación de Darwin con la isla Navarino.

R: El Beagle era un barco pequeño muy adecuado para este tipo de viajes. Para atravesar la húmeda y fría región de Magallanes (Chile y Argentina) atravesaron el canal del Beagle que separa Navarino de la Isla grande de Tierra del Fuego, llamada así porque los indígenas yámanas hacían fogatas en las orillas pues vivían desnudos cubiertos de grasa de pescado o de focas, ¡cómo olerían! Cuando Darwin vio los primeros yámanas pensó que aquélla era la tribu más infrahumana que podía existir en la tierra.

P: ¿Cómo se deriva la teoría de Darwin a la especie humana?

R: Darwin era un hombre extraordinariamente tímido, se mareaba en los barcos, siempre estuvo enfermo y rehuía el contacto social. Esto es importante porque su teoría hay que contextualizarla en la época que vivió. Para sus coetáneos, leer que consideraba al hombre como un animal más en el árbol de la vida fue un tremendo shock. El origen de las especies es un libro científico con infinidad de datos y a la vez muy bien escrito, Unos años más tarde escribió un libro específico sobre el origen del hombre, un libro mucho más denso y que no tuvo tanto éxito. Todo estaba ya escrito en el origen de las especies.

P: ¿Tienes algún nuevo proyecto?

R: En este libro he descrito 60 especies nuevas que no se conocían y seis géneros nuevos para la ciencia. Esto es un hito en la botánica española, pues creo que no se ha editado nunca un trabajo ibérico donde salgan a la luz tantas novedades. Ahora pretendo ampliar el campo geográfico de investigación. Tengo ya muchas muestras de Valdivia (C-S de Chile), donde hay unos bosques donde siempre está lloviendo y todo está cubierto por musgos y helechos. También tengo que trabajar sobre las muestras andinas de Ecuador y tenemos preparado otro viaje al estrecho de Beagle para el 2010.

P: ¿Qué tiene de interesante que haya hongos en los líquenes?

R: Es algo que da una cierta información. En los ecosistemas muy prístinos las plantas tienen muchos parásitos y simbiontes, al contrario de lo que se podría pensar. Los parásitos son unos buenos bioindicadores de que el ecosistema es saludable. El parasitismo es un fenómeno muy común. Hoy se conocen un millón y medio de especies, y se calcula que cada uno de ellos puede tener uno, cinco o diez parásitos. Puede haber millones de parásitos desconocidos.

P: ¿Cuándo se considera que algo es una nueva especie?

R: Los hongos liquenícolas son muy difíciles de cultivar en laboratorio porque viven en condiciones muy específicas. Tras análisis morfológicos, químicos y de otros tipos determinamos que ésa especie es nueva por comparación con otras similares en la bibliografía. Desde el punto de vista botánico es muy importante conocer cuántas y qué especies viven en un lugar determinado. Esto es la biodiversidad y es un concepto muy de moda. Es, además, muy preocupante debido a la actual extinción masiva de especies causada directa o indirectamente por los seres humanos.

P: ¿Te puedo pedir tu opinión sobre el cambio climático?

R: Está claro que la temperatura media está subiendo y que los hielos están retrocediendo, aunque no en todas partes de la misma manera. Por ejemplo, en la parte chilena donde nos movemos está aumentando el espesor de hielo. Pero, en general, está decreciendo, especialmente en el hemisferio norte y en la Antártida. Por otro lado la temperatura ha cambiado cíclicamente. Hace unos 200 años estábamos en plena “pequeña Edad de Hielo”. Entonces, el río Ebro se congeló varias veces, casi en 1800 estuvo convertido en hielo durante 15 días. Basta con que cambie la temperatura media tres grados para que cambien las corrientes y se llegue a situaciones desconocidas. Eso sucedió cuando el canal de Panamá se cerró por los movimientos tectónicos de la época. Las corrientes del mar cambiaron, Europa y Norteamérica se cubrieron de hielo... Pero nuestros antepasados sobrevivieron ¿Tendremos nosotros la misma suerte?

Javier Etayo parece pequeño entre los enormes árboles de la isla Navarino

Portada del nuevo libro de Javier Etayo

.