Zizur Mayor

![]()

Historia - Orígenes____

|

|

Los

1000 años que van del S. III al XIII, transcurren en un largo

periodo de gran inestabilidad política y social, con invasiones,

(bárbaros, visigodos) guerras, hambrunas. Los

1000 años que van del S. III al XIII, transcurren en un largo

periodo de gran inestabilidad política y social, con invasiones,

(bárbaros, visigodos) guerras, hambrunas.El Camino de Santiago adquiere importancia en la implantación del cristianismo en la zona a partir del s. XI, y favoreció la implantación y desarrollo de la población. |

Las primeras noticias históricas

datan de 1087. En ellas aparece el topónimo Çizur , posiblemente

fuera un pequeño lugar habitado por escasas familias formadas

por campesinos ( mezquinos o pecheros)y próximo a la actual iglesia,

que tenían como referencias una ermita habitada por un clérigo

que pudo ser la primitiva Ardoi (en euskera: pedregal)enclavada en el

antiguo lugar donde se ubicaban las canteras y la carretera de Gazólaz.

|

|

En Pamplona reinaba Pedro

I, hijo de Sancho Ramírez, que confirmó al obispo de Pamplona

y a la iglesia de Santa María la Real la restitución de

todos sus bienes, entre los que se encontraba la de Zizur (“similiter

ecclesian de Çizur et eclesia de Acelia”). A lo largo del

S. XII aparecen textos con diversas donaciones y apropiaciones de terrenos

de Zizur , como el molino, piezas, viñas, casas.... |

En Cizur Menor se encontraba

la encomienda sanjuanista , que estaba situada en el inicial núcleo

de población en que la orden de San Juan de Jerusalén

fijaría una de las encomiendas más importantes del priorato

de Navarra.. La Orden de San Juan de Jerusalén  ,

también conocida por orden de los Hermanos Hospitalarios u Orden

soberana de Malta surgió en el S. XI con la finalidad de proteger

el hospital construido en Jerusalén. La orden fue extendiendo

su influencia por oriente y occidente a raíz de la conquista

de Jerusalén por los cruzados (1097), y se crearon sucursales

en numerosos lugares entre ellos Cizur Menor con objeto de ayudar a

la casa matriz.. Durante el S. XIII, ésta orden, junto con los

monasterios de Leire y Roncesvalles, fueron las instituciones eclesiásticas

que dispusieron de más propiedades en el reino de Navarra. ,

también conocida por orden de los Hermanos Hospitalarios u Orden

soberana de Malta surgió en el S. XI con la finalidad de proteger

el hospital construido en Jerusalén. La orden fue extendiendo

su influencia por oriente y occidente a raíz de la conquista

de Jerusalén por los cruzados (1097), y se crearon sucursales

en numerosos lugares entre ellos Cizur Menor con objeto de ayudar a

la casa matriz.. Durante el S. XIII, ésta orden, junto con los

monasterios de Leire y Roncesvalles, fueron las instituciones eclesiásticas

que dispusieron de más propiedades en el reino de Navarra.García Ramírez facilitó su implantación territorial en Navarra a través de generosas donaciones. Algunos nobles en colaboración con la realeza donaron en 1135 la iglesia de San Miguel de la Villa de Zizur al Hospital San Juan de Jerusalén Es posible que Zizur Mayor surgiera como núcleo rural independiente de los monjes sanjuanistas, alejado de la jurisdicción eclesiástica y en terrenos de propiedad real o señorial, y libre de las contribuciones eclesiásticas. |

Durante el S.

XIII se tienen abundantes noticias del hospital de Zizur, lo que prueba,

según Santos García Larrageta que la iglesia-hospital

ya estaba construida. En 1289 compró la villa de Galar. A lo

largo del S. XIII son muy numerosos los pueblos de la Cendea de Cizur

y de la cuenca de Pamplona que abonan sus pechas a la encomienda: Guendulain,

Undiano, Sagüés, Zizur Ondoa, Echavacoiz ( que pertenecía

por completo a la encomienda). En 1268, sabemos por el libro del Rediezmo los que aportaban los pueblos a lo que podríamos considerar el erario público, según su importancia por la cantidad que pagaban: Undiano eran entonces más importante: con 10 kaices de trigo, Çariquiegui (7), Gazólaz, Larraya, Sagüés(5 kaices), Barañain con 4, y en menor medida , , Zizur con 3( poco importante entonces), Echavacoyz.  A lo largo del S. XIV con la dinastía francesa de los Evreux en el trono. Al reinar desde la lejanía dejaban a ricoshombres de su confianza al mando de los territorios. Una de las familias que van a condicionar la historia altomedieval de Zizur Mayor es la de los Almoravit. En 1341 Juan de Almoravit y los descendientes del señor de Cameros: Juan Alfonso de Haro se convirtieron en dueños de Zizur Mayor. El documentos que prueba la adjudicación nos permite reconstruir la vida de la villa en este momento. Se divide en dos partes todos los bienes raíces. Podemos comprobar que existían en la localidad 1 molino y dos iglesias: la de Todos los Santos y la de  San Andrés. También se puede advertir la presencia que

tenía ya el Camino de Santiago ( camino francés). Podemos

reconstruir la población de Zizur Mayor en el año 1341,

compuesta por 62 campesinos pecheros, más sus familias que trabajaban

endeudados para 6 dueños, que al parecer disponían de

más de un palacio y casas nobles.

San Andrés. También se puede advertir la presencia que

tenía ya el Camino de Santiago ( camino francés). Podemos

reconstruir la población de Zizur Mayor en el año 1341,

compuesta por 62 campesinos pecheros, más sus familias que trabajaban

endeudados para 6 dueños, que al parecer disponían de

más de un palacio y casas nobles.La Colegiata de Roncesvalles asociada en su fundación al desarrollo e impulso de la ruta jacobea también tuvo intereses en Zizur Mayor; varias familias de la localidad cedieron sus posesiones a esta institución. A mediados de S. XIV , reinando Carlos II el Malo, dos nobles, Alfonso Télliz y Alvar Díaz de Haro, vendes sus posesiones al Monasterio de la Oliva. Así pues desde este momento se puede decir que la propiedad de Zizur Mayor se encuentra repartida entre manos eclesiásticas y nobiliarias. Las malas cosechas la peste y como a toda Europa afectaron también a los vecinos de Zizur a lo largo de la 2ª mitad del S. XIV. En 1398 el Monasterio de la Oliva decidió rebajar el impuesto que cobraba a los campesinos de Zizur Mayor, habida cuenta la situación dramática de la villa.   Al parecer 1n 1341 debía haber en Zizur Mayor al menos dos palacios,

que suponemos permanecieron en pie hasta bien entrado el S. XX Uno pudo

ser la antigua casa de Ansa, derribada a comienzos de 1960 , y otro

la conocida como Casa Torre ( Cabo de Armería).

Al parecer 1n 1341 debía haber en Zizur Mayor al menos dos palacios,

que suponemos permanecieron en pie hasta bien entrado el S. XX Uno pudo

ser la antigua casa de Ansa, derribada a comienzos de 1960 , y otro

la conocida como Casa Torre ( Cabo de Armería). |

||

|

En 1427 la localidad contaba

con 15 fuegos u hogares. 100 años más tarde se duplicó

llegando a 30 fuegos. Por el contrario los siglos XVII y XVIII fueron

siglos de grandes alteraciones políticas y sociales y con ello

se agravaron las crisis económicas que dejaron en banca rota

a muchos pueblos de Navarra. La gravedad de la situación hizo

necesaria la creación, en 1643 del Arca de Misericordia de Zizur

Mayor, una especie de fundación contra la pobreza. Años

más tarde , en 1678, vivían 8 vecinos propietarios, y

13 familias moradoras, en total pudieron habitar 21 familias o fuegos,

lo que significaría entre 85 y 90 habitantes.

|

A lo largo del S. XIX Zizur

Mayor, por su posición estratégica, en un altozano, próximo

a la capital y en el camino real hacia Puente la Reina, Estella y Logroño,

fue escenario de varios enfrentamientos armados.

Además fue utilizado como lugar de acuartelamiento y aprovisionamiento

de las tropas en el conflicto, y también fue pastos de los desmanes

de los ejércitos en liza.

Hasta el año 1928 la vida municipal de Zizur Mayor se regía por el sistema de concejo abierto o batzarre, que permitía a aquellos pueblos con menos de 250 habitantes deliberar acerca de las cuestiones mas cercanas de la vida cotidiana. A partir de 1928 se constituyó la Junta de Oncena. Se elegía a los tres mayores contribuyentes del pueblo a dos vecinos por derecho propio y a seis por votación. Durante la segunda mitad del siglo la

junta de Veintena sustituye a la de Oncena. |

Información extraída del libro "Zizur Mayor- Un recorrido por su historia": por Paco Roda, Ana Diez de Uré

Se

han encontrado algunos restos líticos prehistóricos

del Pleistoceno Medio en los alrededores de Zizur Mayor.: Paternain,

Gazólaz. Se trata de una serie de herramientas de trabajo,

caza elaboradas con restos de cantos rodados.

Se

han encontrado algunos restos líticos prehistóricos

del Pleistoceno Medio en los alrededores de Zizur Mayor.: Paternain,

Gazólaz. Se trata de una serie de herramientas de trabajo,

caza elaboradas con restos de cantos rodados. En Zariquiegui se han encontrado restos de un pequeño poblado

(Edad del Hierro). En Gazólaz se han encontrado una serie de

restos líticos de silex, láminas, raederas, cerámica,

pertenecientes al Calcolítico y Edad de Bronce.Y entre Gazólaz

y Guendulain restos de cabañas y cerámica de la Edad

del Hierro En los alrededores de Undiano se ha hallado restos diseminados

de poblados correspondientes a las edades de Bronce-Hierro.

En Zariquiegui se han encontrado restos de un pequeño poblado

(Edad del Hierro). En Gazólaz se han encontrado una serie de

restos líticos de silex, láminas, raederas, cerámica,

pertenecientes al Calcolítico y Edad de Bronce.Y entre Gazólaz

y Guendulain restos de cabañas y cerámica de la Edad

del Hierro En los alrededores de Undiano se ha hallado restos diseminados

de poblados correspondientes a las edades de Bronce-Hierro.  La presencia romana no es destacada en la zona, se puede suponer la

existencia de pequeños núcleos agrícolas que

abastecieron a Pompaelo como puede demostrar los topónimos

de origen romano Muru-Astrain, Paternain, Guendulain, Barañain,

Muniain.: propiedades que mostraban el nombre de sus poseedores.

La presencia romana no es destacada en la zona, se puede suponer la

existencia de pequeños núcleos agrícolas que

abastecieron a Pompaelo como puede demostrar los topónimos

de origen romano Muru-Astrain, Paternain, Guendulain, Barañain,

Muniain.: propiedades que mostraban el nombre de sus poseedores. Es posible suponer que existió un núcleo de población

vascona en torno a Zizur Mayor por los descubrimientos obtenidos hasta

la fecha.

Es posible suponer que existió un núcleo de población

vascona en torno a Zizur Mayor por los descubrimientos obtenidos hasta

la fecha. La

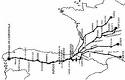

gente de la villa cuando se desplazaba a Pamplona, ciudad en la que

debían depositar sus pechas, utilizaba tres caminos, cada uno

de los cuales contaba en su trayecto con un puente: el puente de Echavacoiz,

el de Acella, por el camino de Cizur Menor, y el más popular

de todos el puente viejo o de Ardoi, muy transitado a lo largo de la

historia.

La

gente de la villa cuando se desplazaba a Pamplona, ciudad en la que

debían depositar sus pechas, utilizaba tres caminos, cada uno

de los cuales contaba en su trayecto con un puente: el puente de Echavacoiz,

el de Acella, por el camino de Cizur Menor, y el más popular

de todos el puente viejo o de Ardoi, muy transitado a lo largo de la

historia.

En

1512, las tropas castellanas al mando del duque de Alba se anexionaron

Navarra, derrocando a los reyes de la casaAlbret Juan III y Catalina

de Foix . Los agramonteses fieles a la casa de Albret reconquistaron

momentáneamente Pamplona en 1521. Pero el 30 de junio de 1521

cerca de Zizur , en Noain , las tropas beamontesas sorprendieron desde

los promontorios de Zizur Mayor y Guendulain a la retaguardia del ejército

agramontés que fue derrotado y con ello la incorporación

de Navarra a Castilla.

En

1512, las tropas castellanas al mando del duque de Alba se anexionaron

Navarra, derrocando a los reyes de la casaAlbret Juan III y Catalina

de Foix . Los agramonteses fieles a la casa de Albret reconquistaron

momentáneamente Pamplona en 1521. Pero el 30 de junio de 1521

cerca de Zizur , en Noain , las tropas beamontesas sorprendieron desde

los promontorios de Zizur Mayor y Guendulain a la retaguardia del ejército

agramontés que fue derrotado y con ello la incorporación

de Navarra a Castilla. similares en los pueblos que la componen: Cizur Menor, Larraya, Guendulain,

Zariquiegui, Paternain, Sagüés, Muru Astrain, Undiano, Gazólaz

la capital y Zizur Mayor hasta hace bien poco. La Cendea de Cizur no

obtuvo por parte de los monarcas ninguna concesión en materia

foral, posiblemente porque estuvo buena parte de su historia medieval

en manos eclesiásticas.

similares en los pueblos que la componen: Cizur Menor, Larraya, Guendulain,

Zariquiegui, Paternain, Sagüés, Muru Astrain, Undiano, Gazólaz

la capital y Zizur Mayor hasta hace bien poco. La Cendea de Cizur no

obtuvo por parte de los monarcas ninguna concesión en materia

foral, posiblemente porque estuvo buena parte de su historia medieval

en manos eclesiásticas. Eran de asistencia obligatoria y se solían desarrollar en los

atrios de las iglesias, por ejemplo en Zizur Mayor en el atrio de la

iglesia de Todos los Santos.

Eran de asistencia obligatoria y se solían desarrollar en los

atrios de las iglesias, por ejemplo en Zizur Mayor en el atrio de la

iglesia de Todos los Santos. Una de las familias de la Cendea de Cizur más destacadas es la

del Conde de Guendulain. Hacia mediados del S. XIX Joaquín García

Mencos Eslava, conde de Guendulain disponía en dicho lugar de

una hacienda arrendada a 19 colonos de los cuales un habitaba en el

palacio mientras que el resto ocupaba 18 casas. Alguno llevaba en arriendo

más de 200 robabas de tierra. También se explotaba un

pozo de agua de sal impulsado por una noria. En 1857 las rentas del

patrimonio agrícola de Guendulain ascendían a 4.302 reales,

fruto de los 1291 robos de trigo.

Una de las familias de la Cendea de Cizur más destacadas es la

del Conde de Guendulain. Hacia mediados del S. XIX Joaquín García

Mencos Eslava, conde de Guendulain disponía en dicho lugar de

una hacienda arrendada a 19 colonos de los cuales un habitaba en el

palacio mientras que el resto ocupaba 18 casas. Alguno llevaba en arriendo

más de 200 robabas de tierra. También se explotaba un

pozo de agua de sal impulsado por una noria. En 1857 las rentas del

patrimonio agrícola de Guendulain ascendían a 4.302 reales,

fruto de los 1291 robos de trigo. En

1886 había en el pueblo 32 propietarios de tierras, entre todos

los cuales debían de abonar la cantidad de 24.579 reales por

el conjunto de sus capitales, formados por las tierras, señoríos

y cotos redondos. El pueblo como entidad abonó por el disfrute

de sus comunales solamente la cantidad de 266 reales; lo que da cuenta

de la disminución del patrimonio público.

En

1886 había en el pueblo 32 propietarios de tierras, entre todos

los cuales debían de abonar la cantidad de 24.579 reales por

el conjunto de sus capitales, formados por las tierras, señoríos

y cotos redondos. El pueblo como entidad abonó por el disfrute

de sus comunales solamente la cantidad de 266 reales; lo que da cuenta

de la disminución del patrimonio público.